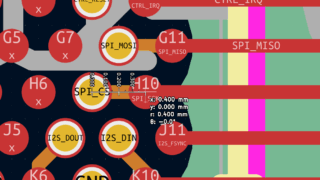

ハードウェア

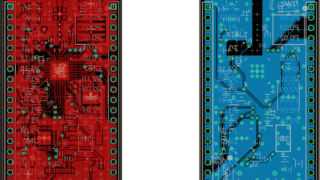

ハードウェア PCBWayがハードウェア開発のコンテストを開催している件

海外含めると開発コンテストは数多く開かれています。今回は大手の基板メーカであるPCBWayのコンテストについて紹介します。複数の分野があり、懸賞や賞金もあり、力試しにも趣味にもおススメなコンテストです。PCBWayがハードウェア開発のコンテ...

ハードウェア

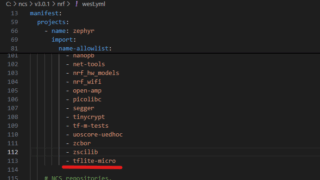

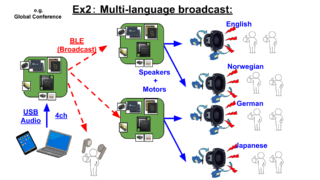

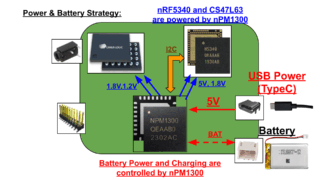

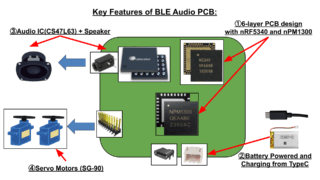

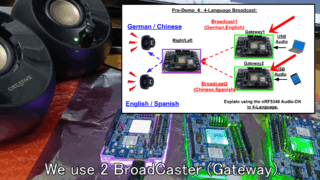

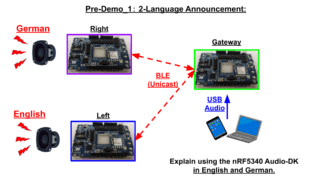

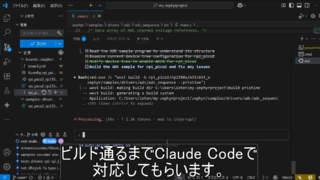

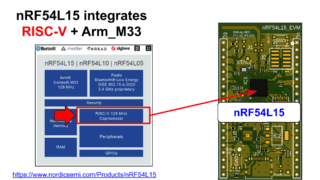

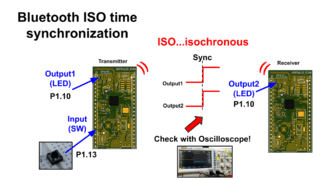

ハードウェア  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE