Bluetooth LE

Bluetooth LE Bluetoothの基板を開発して、評価ボードとベンチマークしてみた

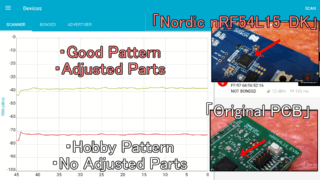

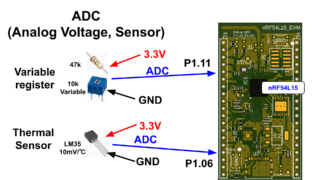

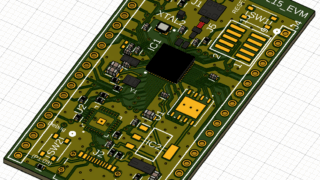

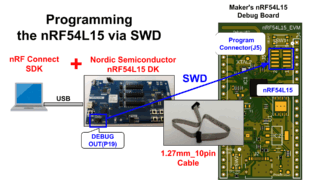

NordicのnRF54L15でBluetoothのデバッグを行いました。カスタムボードを作成して、評価ボードとBluetoothの強度を比較してみました。回路図、部品は同じですが、パターン含めて違うとどうなるか紹介します。Bluetoot...

Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

Bluetooth LE  Bluetooth LE

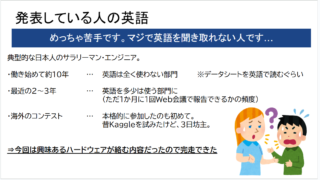

Bluetooth LE  エンジニア

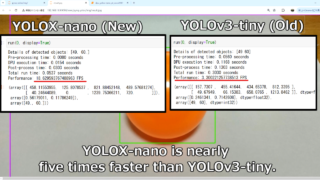

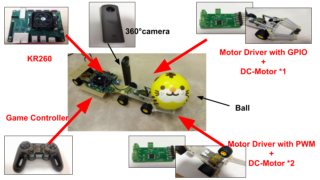

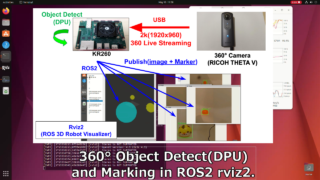

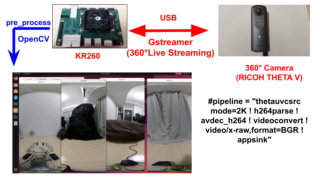

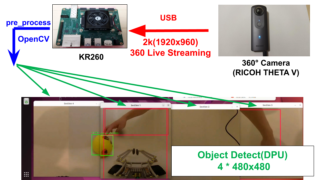

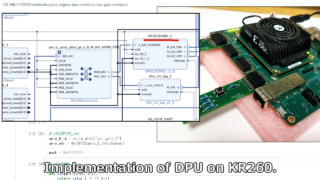

エンジニア  AI

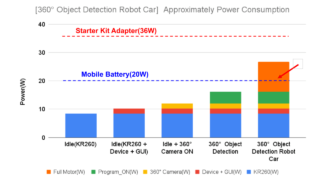

AI  AI

AI  AI

AI  AI

AI  AI

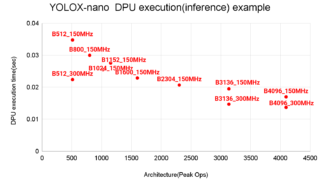

AI  AI

AI  AI

AI  AI

AI  AI

AI  AI

AI  AI

AI  AI

AI  AI

AI